2016年03月07日12:47

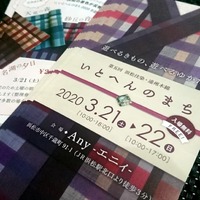

日経新聞に掲載していただきました!イベント「いとへんのまち」≫

カテゴリー │新イベント「いとへんのまち」│新聞・メディア掲載

「染め紡ぐ浜松」akikoです。

連日お伝えしております

3/19(土)・20(日)開催のイベント『いとへんのまち』

プロジェクトの立ち上がりや、現在の繊維業界の状況、そしてイベントの内容などをとても分かりやすく書いてださいました。

連日お伝えしております

3/19(土)・20(日)開催のイベント『いとへんのまち』

先週土曜日(3/5)、日経新聞 朝刊に大きく取り上げていただきました

プロジェクトの立ち上がりや、現在の繊維業界の状況、そしてイベントの内容などをとても分かりやすく書いてださいました。

やっぱり新聞記者さんってすごい!!

タイトルなど「そのとおり~~!!」って感じで感激です

記事を読んでくださった方に、きっとプロジェクトメンバーたちの思いも伝わると思います!!

こんな大きな記事で取り上げてくださって、ありがとうございます!!

たくさんの方の目に触れて、『浜松の浴衣』、『注染』、『遠州綿紬』 などに興味を持ってくださる方が増えたら嬉しいです

そして、皆様、是非街なかモール街 Anyで開催の『いとへんのまち』へお越しください(#^.^#)

<記事内容>

「浜松綿織物 復興へタッグ」 新柄発表 試着OK 7月浴衣で納涼祭

浜松の伝統産業である綿織物を復興させようと、地元の作家、卸、メーカーなど7者が連携に動き出した。

19~20日に、伝統技法である注染(ちゅうせん)そめの浴衣やしま模様が特長の遠州綿紬(つむぎ)を紹介するイベントを市内で開催。

7月には浴衣を着て集まる納涼祭も計画している。

地元の認知度を高めるとともに、観光資源にも育成したい考えだ。

連携するのは浴衣製造卸の白井商事(浜松市)、浜松注染そめ喜多屋商店(同)など。

これまでほとんどつながりがなかったが、織物業界の衰退と地元での認知度不足に危機感を持ち、2015年に協議会を立ち上げていた。

第1弾となるイベントの名称は「いとへんのまち」。

紡績や織布など繊維に関わる伝統技術が息づく街という意味を込めた。

白井商事が今年の注染ゆかたの新柄を30柄、一般向けに試着可能な形で発表。

喜多屋商店や手ぬぐいの使い方を教えるワークショップを開催する。

着物作家の実演やトークショーなども開く。

開場は遠州鉄道新浜松駅前の複合商業施設「Any」。

着物問屋が開く一般的な展示即売会とは違い、製造元や職人が発信して、実際に生地に触れてもらいながら織物産業について知ってもらうのが目的。

今まで直接の接点がなかった製造元や職人と、地元の消費者が互いに交流できる場とする。

その後も定期的にイベントを開催して和装を目にする機会を増やす。

着付け練習会や工房の見学会なども毎月開き、SNS(交流サイト)で発信して認知度を高める。

7月には県西部の繊維業界の業界団体である静岡県繊維協会(浜松市)が開く「注染ゆかた和装展」にあわせて、浴衣を着て集まる納涼祭を開く。

浜松では注染そめによる浴衣が根付いており、戦後間もない時期から日本有数の浴衣の産地だった。

当時の名残で現在でも浜松の浴衣の取扱量は年54万点と全国トップクラスを誇る。

だが、使っている生地は海外産の廉価品が大半を占める。

地元の注染そめによる浴衣は3万点と、前回の6%にすぎない。

最盛期には市内80軒ほどあった注染工場も、現在は6軒にまで減っているという。

主催者の一人で着付け練習会などを定期的に開催する市民団体「染め紡ぐ浜松」代表の広上明子さんは「浜松で和装文化が浸透すれば、海外からも観光客を呼べる新たな観光資源になる」と期待を込める。

◆遠州綿紬

江戸時代から続く浜松の地場織物。

糸の濃淡によるしま模様とやわらかな風合いが特長。衣類や雑貨などに利用される。

1970年代には年間200万反あった生産量が、中国製の安価な綿織物に押され、現在は数万反程度にまで減少している。

◆浜松注染そめ

浴衣の布地を染める伝統的な染色技法。

特殊なのりを塗った生地を重ね合わせ、じょうろ状の器具で染料を注いで模様を描く。

にじみやぼかしによる優しい色合いが特長。

関東大震災を機に水の豊富な浜松に職人が移り住んで盛んになったといわれる。